Virtuosität der Poesie

Vielleicht habe ich nicht genug getan

»Seit er denken konnte, wusste er, wer er war.«

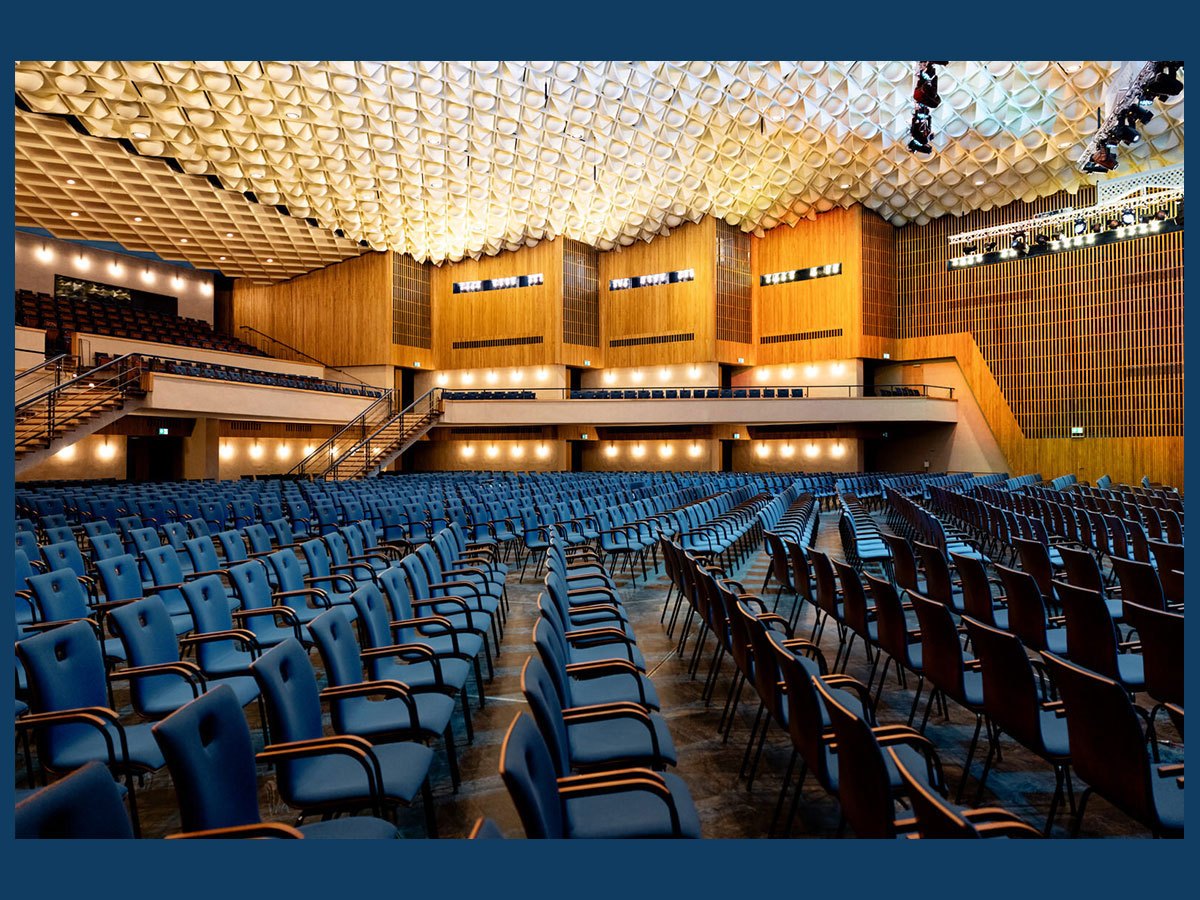

Més que un Konzerthaus

Trugschluss

Ins Ungewisse hinab, ins Ungewisse hinauf

Dirigent:innen Klavier Komponist:innen Kulturpolitik Musik & Politik Musik als Beruf Neue Musik Oper Orchester

Kolumnen

Albrecht Selge

Hundert 11

Triangle of Happiness

Angst stecken Seele an

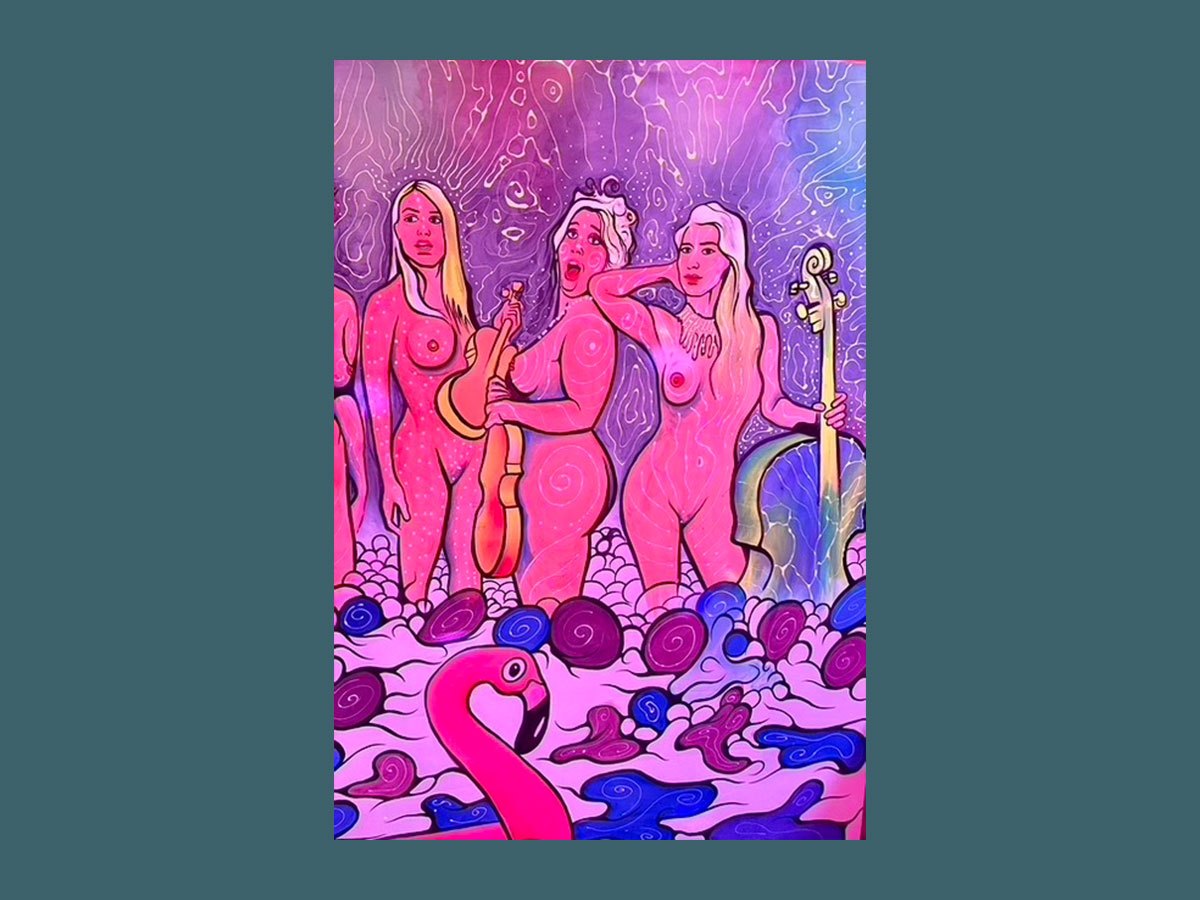

Im lila Rössl der Psychoapokalypse

Holger Noltze

The Society of Music

Gemein frei!

Das Große Kasperle

Orff im Museum

Volker Hagedorn

Rausch & Räson

Piaf und die Gänsehaut

Treffen am Südpol

Die letzte Diva

György Kurtág 100

»Er ringt um jeden Ton, das hat auch einen ethischen Aspekt: Er will für diese Töne geradestehen.«

Eine Lektion in musikalischer Wahrheitsfindung

Entspielend

Fin de Partie

ANZEIGE

Audio der Woche

Lars Conrad und Daniel Prinz mit Robert Schumanns Belsatzar op. 57

»Wann ist ein Mann ein Mann?«, fragt nicht nur Herbert Grönemeyer, sondern auch das Liedduo Conrad-Prinz auf seinem GENUIN-Debütalbum. Es geht um die männliche Identität im Spiegel von Musik und Lyrik des deutschen Kunstlieds von Franz Schubert bis Hanns Eisler. Das Künstlerduo versteht das Album als Impuls zur Identitätssuche, in persönlicher Auseinandersetzung mit der Krise der Männlichkeit oder des Männlichkeits-Bildes. Klangschön und differenziert interpretieren Lars Conrad (Bariton) und Daniel Prinz (Klavier) Werke, die allesamt Spiegel ihrer Zeit und unserer vielgesichtigen Gegenwart sind.