Symbolismus, Synästhesie, Synthese der Künste. Viele wohlklingende griechische Schlagworte sind verwendet worden, um die extravagante Klangphantasie des Moskauer Komponisten und Pianisten Aleksandr Nikolajewitsch Skrjabin (1872–1915) zu beschreiben. Seine idiosynkratische Persönlichkeit, seine metaphysische Selbststilisierung als um sich selbst kreisender Schöpfergott und die quasi-religiöse Aufgeladenheit seiner Musik im ästhetischen Umfeld des russischen Silbernen Zeitalters haben gleichermaßen Faszination wie Befremden ausgelöst. Anders als viele seiner Zeitgenossen entzieht sich der frankophile, zeitweise in die Schweiz emigrierte Skrjabin, der die Oktoberrevolution nicht mehr erlebte, mit seinem Schaffen einer nationalen Zuordnung: russisches Kolorit oder gar Folklore-Anklänge sucht man vergebens, und an die Stelle einer Verankerung im musikalischen Idiom seiner Heimat tritt ein gewissermaßen anonymes musikalisches ›Weltbürgertum‹, wodurch eine politische Instrumentalisierung seiner Musik kaum möglich ist.

Im Zentrum der westeuropäischen Skrjabin-Rezeption stehen zumeist seine Klavierwerke, und unter diesen vorrangig die Kompositionen des Übergangs und der Etablierung der tonalen Sprache seines Spätwerks. Ab etwa 1907 konvergiert Skrjabins Harmonik zu einem neuen Ordnungssystem, einem Klangzentrum, das auf einem in Quarten geschichteten Sechsklang (dem ›mystischen‹ oder ›Prometheus-Akkord‹) basiert, während die traditionelle Dur-Moll-Tonalität an Bedeutung verliert. Skrjabins symphonische Musik wird deutlich seltener aufgeführt und auch im Fachdiskurs häufig vernachlässigt, obwohl sie sich ebenso gut zur Darstellung der wesentlichen stilistischen Entwicklungen in seinem Schaffen eignet. Dieser Essay widmet sich daher gezielt den sieben Orchesterwerken – und kehrt dabei, in bewusster Abwendung von der sonst üblichen Betrachtungsweise, die Chronologie um: Das jüngste Werk wird zuerst beleuchtet; anschließend bewegen wir uns rückwärts durch Skrjabins symphonisches Schaffen, um mit seiner ersten orchestralen Komposition zu schließen.

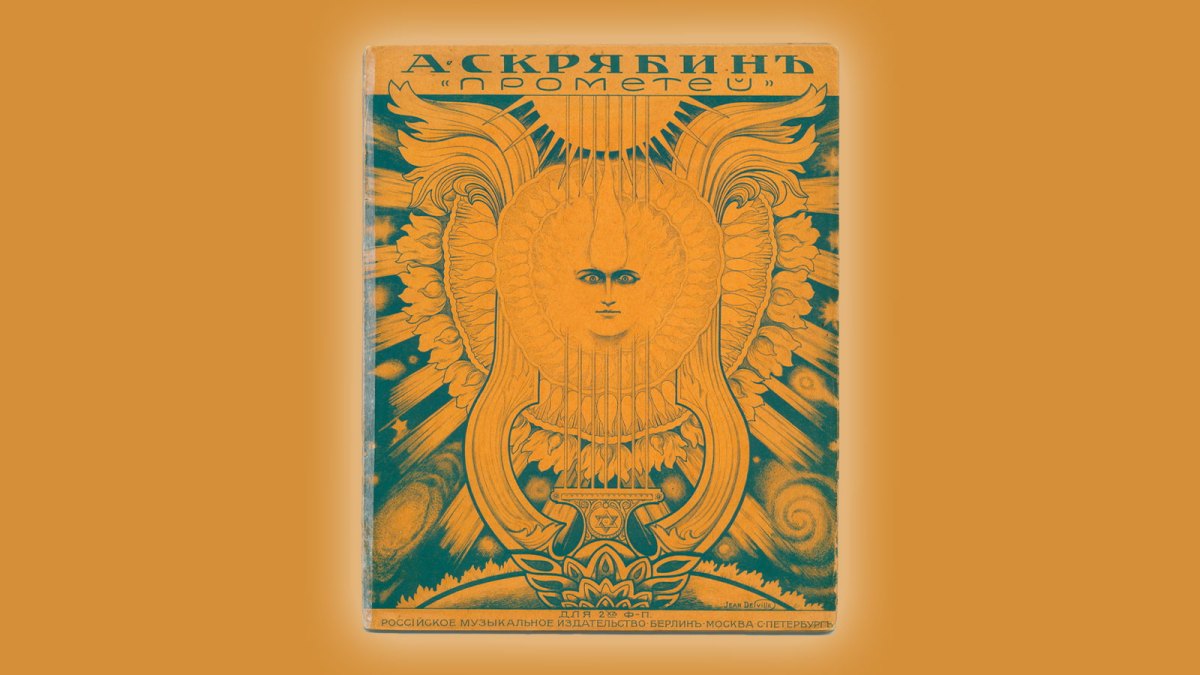

Der Begriff »beleuchten« ist gut geeignet, um sich dem Prométhée op. 60 (1909–1910), Skrjabins letzter orchestraler Komposition, zu nähern. Der Untertitel Poème du feu illustriert den mythologischen Kontext des Werkes, die programmatische Darstellung des Titanen Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt und für seine Auflehnung gegen die Götter hart bestraft wird. Ein immerwährendes Brennen und Leuchten scheint die Musik zu durchziehen, ähnlich wie es die Worte des symbolistischen Dichters und Skrjabin-Zeitgenossen Konstantin Balmont (1867–1942) aussagen: »Skrjabin ist der Gesang eines fallenden Mondes. Sternenlicht in der Musik, die Bewegung einer Flamme, ein Ausbruch von Sonnenlicht.«

Eine ganz reale Lichtwahrnehmung ist es auch, die Skrjabin in die Komposition einbezieht: Im obersten System der Partitur steht eine mit luce bezeichnete, auf einer Farbenklaviatur zu spielende Stimme, durch die im Raum sichtbare Projektionen gesteuert werden sollen. Die Lichtstimme entspringt der synästhetischen Vorstellung Skrjabins, dass Farben bestimmten Tonhöhen zugeordnet seien; die notierten Töne sind dabei in der Regel identisch mit den Grundtönen der jeweils erklingenden Transposition des ›Prometheus-Akkords‹. So nimmt eine zentrale Idee des Symbolismus, die Begegnung und Verschmelzung der Ausdrucksformen verschiedener Kunstrichtungen, hier eine sehr konkrete Gestalt an, die freilich zu Skrjabins Lebzeiten noch nicht seinen Vorstellungen entsprechend realisiert werden konnte. Auch ein Chor und ein Solo-Klavierpart sind beteiligt, das Stück ist also zugleich ein Klavierkonzert und schlägt so einen Bogen zu Skrjabins erstem Orchesterwerk, dem fis-Moll-Konzert op. 20 von 1896.

Eine reizvolle Koinzidenz offenbart sich durch die Gegenüberstellung des Prométhée mit Arnold Schönbergs fast zeitgleich entstandenem Orchesterstück Farben op. 16 Nr. 3 (1909). Obwohl die Kompositionstechnik und Ästhetik beider Werke kaum gegensätzlicher sein könnten, entfalten die ersten Takte von Skrjabins Licht-Ton-Poem und Schönbergs ›Klangfarbenmelodie‹ doch eine verblüffend ähnliche Klangwirkung: Verbindende Elemente sind das dunkle, schwelende Timbre, die zurückhaltende Dynamik und fünf- bis sechsstimmige Akkordstrukturen, in denen jeweils Quartintervalle dominieren. Indem Skrjabin den Gehörs- und Gesichtssinn zugleich anspricht, leitet er eine Entwicklung ein, die nach seinen Plänen in ein universelles Gesamtkunstwerk namens Mysterium münden sollte – die Vision einer intermedialen Synthese von sechs Kunstformen (Musik, Text, Gestik bzw. Tanz, Duft, Licht, Malerei). Zu diesem Werk existieren eine Reihe musikalischer Skizzen und ein Prosaentwurf mit dem Titel Acte préalable, der in einem symbolistischen Sprachduktus mit einer Flut exaltierter Metaphern und Doppeldeutigkeiten verfasst ist. Eine Ausarbeitung konnte der Komponist vor seinem frühen Tod infolge einer verschleppten Blutvergiftung nicht mehr vornehmen.

Schon ab etwa 1902 löst sich Skrjabin, sowohl in seiner Klaviermusik als auch in den Orchesterwerken, zunehmend von den traditionellen Gattungsnormen. An die Stelle der Symphonie tritt das Poème als seine persönliche Spielart der symphonischen Dichtung und gelangt auch bei den Klavierminiaturen zu einer tragenden Bedeutung. Musikstücke, die wie literarische Werke heißen – auch das kann als ein typischer Kunstgriff des Symbolismus gelten. Parallel zur Individualisierung der orchestralen Gattungen wird auch in der Sonate die traditionelle Mehrsätzigkeit preisgegeben, so dass alle größeren Formen Skrjabins ab der fünften Klaviersonate op. 53 und deren Schwesterwerk, dem Poème de l’extase op. 54 (1905–1908), als durchkomponierte einsätzige Formen erscheinen.

Das vorletzte Orchesterstück Skrjabins, im Entwurfsstadium noch als vierte Symphonie bezeichnet, ist vielfach als Schlüsselwerk am Übergang zu seiner späten Schaffensphase wahrgenommen worden. Hier ist das herkömmliche, auf Quintbeziehungen basierende Harmoniesystem noch nicht außer Kraft gesetzt: Obwohl keine Tonart mehr angegeben wird, farbenreich alterierte Dominantklänge sich zusehends emanzipieren und keine zwingende Auflösung mehr erfordern, ist das Poème de l’extase noch recht eindeutig in C-Dur fundiert. Eine übergeordnete inhaltliche Ebene fehlt hier, es gibt kein Programm, aber doch eine – wenngleich wenig konkrete – Verbindung zu der gleichnamigen, bereits vor der Komposition beendeten Dichtung Poème de l’extase. Die binäre Gesamtform, die in zwei große, bis ins Unermessliche gedehnte und jeweils in eine ekstatische Klimax mündende Steigerungsprozesse gegliedert ist, und deren melodische Elemente lassen sich sowohl in der Musik als auch in sprachlichen Motiven wiederfinden und bilden ein interdisziplinäres Geflecht. Dabei tritt die zuvor noch verbindliche Sonatensatzform nur noch rudimentär in Erscheinung.

Bereits für die in Moskau begonnene und in der Schweiz fertiggestellte dritte Symphonie c-Moll op. 43 (1902–1904) greift Skrjabin zu dem charakteristischen Titel Le divin poème. Auch deren drei Sätze benennt er im Sinne eines Narrativs, deutlich inspiriert von seiner Nietzsche-Lektüre – dies geht aus einer suggestiven, vom Komponisten autorisierten Programmskizze aus der Feder seiner zweiten Ehefrau Tatjana hervor. Die prometheische Idee des sich als gottgleich stilisierenden Menschen ist auch hier schon bestimmend; insofern weist das Werk inhaltlich auf das Poème du feu voraus. Der gewaltige erste Teil, Luttes, ist Skrjabins längster zusammenhängender Satz und präsentiert einen tonal und formdramaturgisch noch weitgehend gefestigten Entwicklungsprozess. Harmonik, motivische Ideen und Instrumentation der Dritten sind, vielleicht noch stärker als die früheren Orchesterwerke, vom Vorbild Richard Wagners geprägt, dessen Leitmotivtechnik Skrjabin auf einen vielfach transformierten Kerngedanken anwendet, der auch den zweiten Satz, Voluptés, und das Finale durchzieht.

Die von der Solo-Trompete getragene Fanfarenmelodik, wie sie im Hauptthema des Jeu divin erscheint, ist für Skrjabin in besonderer Weise kennzeichnend. Hier »gibt sich der seiner Fesseln ledige Geist der Freude des freien Daseins hin«, wie es in Tatjana Skrjabinas Programmskizze heißt, musikalisch realisiert durch auftaktige, mehrfach sequenzierte Sprungfiguren, die von Sigfried Schibli als ›Aufflug-Motiv‹ bezeichnet worden sind. Ebensolche Figuren finden sich bereits in der zweiten Symphonie sowie in mehreren Klavierwerken und erscheinen – als musikalische wie sprachliche Kernelemente – auch in der Komposition und Dichtung des Poème de l’extase: »Der Geist, vom Lebensdurst beflügelt, schwingt sich auf zum kühnen Flug in die Höhen der Verneinung.«

Ganz anders ist die zweite Symphonie c-Moll op. 29 (1901–1902) angelegt, das einzige Orchesterwerk Skrjabins ohne eine dezidierte hermeneutische Ebene oder ein über die Musik hinausweisendes Narrativ. Ihre Fünfsätzigkeit ist entweder als Erweiterung des gängigen vierteiligen Zyklus um einen langsamen Einleitungssatz denkbar, oder als dreiteilige Anlage, in der die ersten beiden und letzten beiden Sätze jeweils als paarweise Kopplung erscheinen und um das Zentrum, den mittleren Satz, angeordnet sind. Skrjabin realisiert ein dichtes Netz an motivischen Interrelationen und zyklischen Verbindungen zwischen den Sätzen – damit knüpft er an eigene frühere Werke an, etwa die dritte Klaviersonate fis-Moll op. 23, und übernimmt außerdem Merkmale aus Symphonien seines Mentors Sergej Tanejew (1856–1915) und dessen Lehrer Peter Tschaikowskij (1840–1891). So erinnert das dunkle, mit einer fallenden Sexte anhebende Klarinettensolo, das den ersten Satz eröffnet, deutlich an den Beginn von Tschaikowskijs fünfter Symphonie. Als Leitthema erscheint es auch in allen folgenden Sätzen, mit Ausnahme des Mittelsatzes, und kehrt in einer letzten Transformation als Hauptthema des finalen Maestoso wieder. Mit dieser affirmativen Übersteigerung, so konsequent sie aus dramaturgischer Sicht auch erscheint, und dem »etwas platten diatonischen Nationalhymnenpathos«, wie Gottfried Eberle es beschreibt, mag Skrjabin ein wenig über das Ziel hinausgeschossen sein; zugleich aber adaptiert er mit dem Kunstgriff, die Hauptthemen der Ecksätze als Varianten ein und derselben Melodie zu gestalten, die Anlage von Tanejews einige Jahre früher entstandener c-Moll-Symphonie op. 12.

Das Finale der Zweiten schließt triumphal in C-Dur, ebenso wie dasjenige der Dritten und das Poème de l’extase. Zwei weitere der sieben symphonischen Werke Skrjabins, Prométhée und das Klavierkonzert, münden hingegen in die Tonart Fis-Dur, ebenso wie die fünfte Klaviersonate und die vierte Sonate op. 30, die als musikalische Entsprechung eines koitalen Höhepunkts verstanden werden kann. Skrjabin wählte auffällig oft eine dieser beiden Tonarten für finale Steigerungen. Das lässt auf eine übergeordnete Bedeutung dieser beiden Grundtöne schließen – und tatsächlich bildet der Tritonus c–fis das Grundintervall des ›Prometheus-Akkords‹, der in der Tonsprache des späten Skrjabin eine tragende Funktion einnimmt.

Keine Symphonie Skrjabins folgt dem klassischen viersätzigen Schema, und bereits die sechssätzige Struktur der ersten Symphonie E-Dur op. 26 (1899–1900) sprengt das etablierte Formmodell. Hier werden die vier innenliegenden Kernsätze, die für sich betrachtet eine e-Moll-Symphonie mit langsamem Satz und Scherzo ergäben, durch einen Einleitungsteil und ein groß angelegtes Finale mit zwei Vokalsoli und sechsstimmigem Chor ergänzt. Der gattungshistorische Bezugspunkt für diese symphonische Kantate ist sicherlich das Finale aus Beethovens neunter Symphonie. Das direktere Vorbild für die fugierte Schlusssektion scheint allerdings Tanejews Kantate Johannes von Damaskus op. 1 zu sein, deren schlichte Diatonik Skrjabin aufgreift und diese mit der hochchromatischen, impressionistisch anmutenden Klangwelt des dritten Satzes kontrastiert. Eine weitere Inspirationsquelle mag wiederum Wagner gewesen sein: Das flirrende ›Waldweben‹ aus dem Siegfried, ebenfalls in E-Dur, ist ein mögliches Vorbild für die tonal unbestimmte, später pentatonisch geprägte Klangfläche, aus der sich Skrjabins Einleitungssatz entfaltet, und die auch zu Beginn des Vokalfinales wiederkehrt.

Die im Konzertbetrieb weitgehend vernachlässigte Rêverie in e-Moll op. 24 (1898) ist Skrjabins erste rein orchestrale Komposition, wenn man von einem nicht vollendeten Symphonischen Allegro in d-Moll (1896) sowie zwei kurzen Studienarbeiten, einem Andante und einem Scherzo für Streichorchester, absieht. Es handelt sich um eine Miniatur von großem melodischen Reiz, die in der Umgebung der übrigen mehrsätzigen Orchesterwerke wie eine Nebensache erscheinen mag. Mit ihrer streng symmetrischen Phrasengliederung und der Bevorzugung von Holzbläserfarben für die wichtigsten solistischen Partien ist dieses symphonische Charakterstück jedoch ein höchst repräsentatives Beispiel für den reifenden Individualstil in Skrjabins zweiter Schaffensphase, mit der er sein zum Teil noch deutlich den Vorbildern Chopin und Liszt verpflichtetes Frühwerk hinter sich lässt.

Das Klavierkonzert fis-Moll op. 20 (1896) ist Skrjabins erste Komposition, die über die Klavier-Solobesetzung der bis dahin veröffentlichten 19 Opera hinausgeht. Rein äußerlich handelt es sich um ein konventionelles Instrumentalkonzert im spätromantischen Gestus, das bei näherer Betrachtung aber einige Besonderheiten birgt. Der ohne eine Unterteilung von Tutti- und Solo-Exposition auskommende, verhältnismäßig knapp gehaltene erste Satz präsentiert ein dreitöniges Kernmotiv e–d–cis, das sich als Keimzelle für die Hauptthemen aller Sätze erweist und damit ein generatives Prinzip der Themenbildung demonstriert, das Skrjabin bereits einige Jahre zuvor in seiner f-Moll-Klaviersonate op. 6 mit großer Konsequenz angewandt hat. Damit reihte er sich als Komponist zyklisch-mehrsätziger Formen in die Nachfolge der deutschen und französischen Sonatentradition ein. Das an mittlerer Stelle stehende Andante entfaltet aus dem Kernmotiv ein con sordino vorzutragendes Streichorchester-Thema von berückender Zartheit, das anschließend von arabeskenartigen Klavierfiguren umspielt und – ein einzigartiger Fall in Skrjabins Schaffen – als Folge von fünf Variationen entwickelt wird: ein bezauberndes Klangidyll des fin de siècle.

Am Ende des finalen Sonatenrondos ist es erstmals in Skrjabins Schaffen das strahlende Fis-Dur, das die orchestrale Dramaturgie beschließt. Zwar ist die Ebene der Tonartencharaktere keine analytisch greifbare, da stets subjektive Kategorie, sie tritt in Skrjabins Schaffen jedoch als spezifische Ausprägung seiner symbolistischen Phantasie fast plakativ hervor. Lassen wir, gleichsam als synästhetisches Resümee, abschließend nochmals Konstantin Balmont zu Wort kommen, der seinem Freund Skrjabin, den er als einen ›Elf‹ bezeichnete, zehn Jahre nach dessen Tod ein poetisches Denkmal setzte. Die persönliche Beziehung der beiden Künstler steht einerseits sinnbildlich für die vielen intertextuellen und intermedialen Bezüge in der Kunst des Symbolismus, andererseits lässt sie sich auf der Ebene gegenseitiger Einflüsse nachvollziehen: Balmonts farbenreiche Lyrik wirkte unmittelbar prägend auf Skrjabin und dessen eigenes schriftstellerisches Schaffen. Zugleich war der Dichter von der Musik seines Zeitgenossen so fasziniert, dass er deren Klang förmlich in seinen Versen abzubilden versuchte. Balmonts Hommage, ein feurig-leuchtendes Poem mit dem Titel Zvukovoj zazyv, ›Tonruf‹, sei hier abschließend in Gänze zitiert.

Tonruf – A. N. Skrjabin (1925)

(Übersetzung: Elena Chernova)

Er fühlte die Welt durch Symphonien des Lichtes.

Er rief dazu auf, zu einem schwimmenden Tempel zu verschmelzen –

Berührungen, Klänge, Weihrauch

Und Prozessionen, deren Anzeichen Tänze sind,

Den ganzen Sonnenschein, das Feuer der Blumen und des Sommers,

Die Wahrsagung nach Mond und Sternen,

Die Donner hier, und das kleine Geflüster dort,

Das Necken des musikalischen Sonnenaufgangs.

Das ist, wie beim Träumen auf der Erde im Himmel aufzuwachen.

Die Wirbelstürme der Funken im durchstoßenen Dunst verbreitend,

Im Opferfeuer war er unermüdlich.

Und so tanzte er in einem feurigen Schlot,

Bis er zum Tod erwachte mit Glitzer auf der Stirn.

Der wahnsinnige Elf, der Aufruf, der klirrende Skrjabin. ¶

Kommentare sind geschlossen.