Im April veröffentlichte Ian Bostridge sein neuestes Buch über Feinheiten in der Interpretation in der Musik von Monteverdi, Ravel und Britten: Song and Self. A Singer’s Reflections on Music and Performance. Im Mai gab er zusammen mit dem Pianisten Julius Drake im Boulez-Saal in Berlin ein Recital mit Werken von Robert und Clara Schumann, Schubert, Mahler und Hans Werner Henze. Bostridge, der in Geschichte über Hexerei promoviert hat, bevor er seine Gesangskarriere startete, verschränkt seine wissenschaftlich fundierten Erkundungen des Repertoires mit einer unmittelbaren, spontanen Herangehensweise beim Singen selbst – eine Kombination, die oft zu verblüffenden Ergebnissen führt. Ich traf ihn am Nachmittag vor seinem Berliner Auftritt in der Lobby seines Hotels. Wir sprachen über den Sinn von Trigger-Warnungen vor Konzerten, über Programmvielfalt, die schwer zu fassende Definition von Qualität und darüber, was er vom Sänger Tony Bennett gelernt hat.

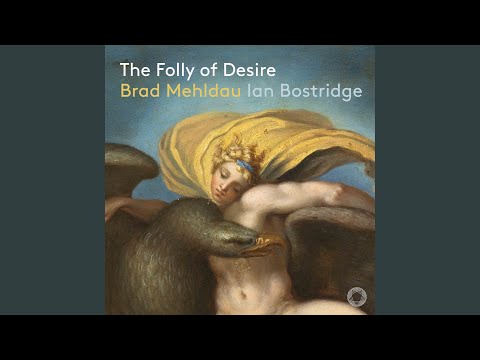

VAN: Chanda VanderHart schrieb kürzlich auf Bachtrack über Ihre Zusammenarbeit mit dem Pianisten und Komponisten Brad Mehldau, The Folly of Desire, dass ein Stück, das auf einem Gedicht von e.e. cummings basiert, eigentlich eine Trigger-Warnung bräuchte. Wie sehen Sie das?

Ian Bostridge: Wir haben den Liederzyklus schon oft aufgeführt, und ich hatte das Gefühl, dass die Kritik sich mehr mit dem hätte auseinandersetzen können, worum es in dem Zyklus geht. Ich glaube, dass sich niemand viel mit dem beschäftigt hat, was Brad geschrieben hat. Und ich finde, dass die Bachtrack-Besprechung einen grundsätzlichen Fehler macht, was die Herangehensweise an Kunst betrifft. Außerdem wurden aus dem Zusammenhang gerissene kleine Ausschnitte aus Brads Programmhefttext zitiert, der eigentlich sehr gut durchdacht und interessant war.

In der Kritik ging es um die Darstellung von sexueller Gewalt …

Das erste vertonte Gedicht, Über die Verführung von Engeln, ist von Bertolt Brecht. Schon bei der ersten Aufführung auf Schloss Elmau kamen zwei Damen auf mich zu und meinten: ›Wir sind schockiert, wir fanden den Brecht so frauenfeindlich.‹ Das ist ein großes Missverständnis, denn das ist ein homoerotisches Gedicht. Es geht überhaupt nicht um Frauen. So viel steht fest. Dann meinten sie, sie könnten nicht glauben, dass ein englischer Gentleman wie ich Worte wie ›ficken‹ in den Mund nimmt. Brecht schrieb das Gedicht als Reaktion auf Thomas Manns Tod in Venedig. Er wollte damit entlarven, was er bei Mann als Heuchelei empfand: dass der ein Erotica-ähnliches Sujet als etwas quasi Heiliges dargestellt hat. Also geht es bei ihm darum, einen Engel zu ficken. Das ist Brecht. Was wirklich interessant ist: Die Brecht-Erben lassen nicht zu, dass das Gedicht in eine andere Sprache als Deutsch übersetzt wird. Wenn man es also in Amerika aufführt, versteht niemand, was es bedeutet. Ich glaube, die Erben finden es zu anstößig. Völlig un-brechtianisch! [Lacht]

Im Gedicht von e.e. cummings geht es um hypermaskuline Typen und ihre furchtbare Einstellung Frauen gegenüber. Nirgendwo in dem Text steht, dass das eine gute Haltung ist. Es geht in unserem Programm um die Torheit des Begehrens, um die verschiedenen Formen des Begehrens. Leda and the Swan ist ein sehr gutes Gedicht über eine Vergewaltigung. Es sagt nicht, dass eine Vergewaltigung eine gute Idee ist.

Ich glaube, Trigger-Warnungen sind eine Besonderheit amerikanischer Universitäten. Vielleicht muss man sich ein wenig gegen sie wehren, weil sich das sonst so sehr einbürgert. Aus der Perspektive eines Historikers gesprochen: Hier zeigt sich eine gesellschaftliche Entwicklung. Ich vermute, dem liegt das Gefühl zugrunde, dass es eine Menge sehr viel wichtigerer Dinge gibt, über die man sich Sorgen machen sollte, die aber zu beängstigend sind, um sich darüber wirklich Gedanken zu machen.

Ich finde, diese Stücke sind Meisterwerke, aber wie andere große Kunstwerke sind sie schockierend, beunruhigend und verstörend. Und das sollten sie auch sein.

Ein weiterer Kritikpunkt bei Bachtrack war, dass Musik und Texte ausschließlich von weißen Männern stammen. Ist das etwas, worüber Sie bei der Programmgestaltung nachdenken: die Identität der Komponisten und Textdichter, deren Werke Sie singen?

[Er überlegt] Ich weiß nicht. Darüber denke ich wohl nicht nach. Und ich glaube, wenn ich ein Programm machen würde, hinter dem eine bestimmte Ideologie stünde, würde mir das aufgesetzt vorkommen. Ich meine: Ich singe Schubert und Schumann. Wenn ich zufällig Lieder singe, die von Menschen aus ethnischen Minderheiten oder von Frauen stammen – ich würde um diese Identitäten herum nichts konstruieren, da hätte ich das Gefühl, dass das nicht echt wäre. Ich finde es großartig, dass viele Leute das machen, aber ich glaube nicht, dass das so besonders mein Ding ist.

In Ihrem neuen Buch Song and Self: A Singer’s Reflection on Music and Performance [erscheint im September auf deutsch bei C.H.Beck] schreiben Sie, dass Sie ein Mal Ravels Chansons madécasses (›Lieder aus Madagaskar‹) gesungen haben und dabei dachten: ›Sollte ich diese Lieder singen? Habe ich das Recht dazu?‹

Ja, ich weiß nicht, ob ich die nochmal singen würde. Ich kann ja die Identität nicht annehmen. Ich denke, dass es wahrscheinlich auch viel um Tokenism geht, aus bestimmten Richtungen. Ich weiß es nicht. Es ist kompliziert.

Bei Ihrem Recital im Boulez-Saal hier in Berlin singen Sie zwei Lieder von Clara Schumann …

Ja, wir machen zehn der zwölf Lieder op. 12, die Clara und Robert zusammen geschrieben haben, als sie verheiratet waren. Zwei sind Duette, also machen wir nur zehn. Das vorletzte Lied, Warum willst du andre fragen, ist ein ganz wunderbares Lied. Ich hatte vergessen, von wem es war, und irgendwie angenommen, dass es von Robert ist. Und dann habe ich entdeckt, dass es tatsächlich von Clara ist, und ich denke, es ist das beste Lied im op. 12.

Was daran spricht Sie besonders an?

Es ist sehr schwierig, das so genau auszumachen. Es ist von unglaublicher Einfachheit und Authentizität der Gefühle. Es ist sehr bewegend. Ich bin ein ziemlich sentimentaler Mensch. Es hat wundervoll subtile harmonische Wendungen. Es ist fabelhaft.

Aber wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass im 19. Jahrhundert alle diese Personengruppen bis zu einem gewissen Grad ausgeschlossen waren. Es wird Stücke von ihnen nicht in Massen geben. Wenn Sie an Exzellenz glauben … Wenn Sie nicht an Exzellenz glauben, wenn Sie glauben, dass alles sozial konstruiert ist – na gut. Aber wenn Sie glauben, dass es etwas gibt, das Beethoven zu einem genialen Komponisten macht, dann müssen Sie anerkennen, dass Beethoven in den 1820er Jahren keine Frau sein konnte, weil Frauen diese Möglichkeiten nicht gegeben waren.

Wir sollten mehr darüber nachdenken, welche Möglichkeiten wir Menschen heute geben. So sehr uns die Sklaverei im 18. Jahrhundert aufwühlt – und das ist ja auch richtig so –, ist das, was wirklich zählt und schockierend ist, die Tatsache, dass es auch heute noch so viel Sklaverei oder Quasi-Sklaverei gibt. Wir haben alle diese Dinger [er hält mein iPhone hoch]. Was machen wir aus der Tatsache, dass man kein ethisches Smartphone herstellen kann? Wir sind alle darin verwickelt.

Es klingt, als glaubten Sie an Exzellenz als etwas, das nicht nur sozial konstruiert ist.

Als Historiker schaue ich immer, was hinter den Dingen steht, und setze sie in einen Kontext. Die Chansons madécasses haben mich interessiert, weil ich sie gehört habe und sie mir rätselhaft vorkamen. Ich wollte der Frage auf den Grund gehen, inwieweit sie ideologisch aufgeladen waren. Aber gleichzeitig habe ich sie gesungen, weil ich sie wirklich gut finde. Und warum etwas gut ist, bleibt immer ein bisschen rätselhaft.

Ich glaube, durch die Frage, was eigentlich gut ist, nähern wir uns dem Kern der Sache.

Letztendlich hat es etwas Menschliches und Persönliches. Musikwissenschaftler können es auch nicht erklären. Man kann bis zum Gehtnichtmehr über harmonische Fortschreitungen reden, aber manchmal sind es auch die schiere Einfachheit und der Kontext, die einen berühren. Es geht oft um das Drama, darum, wie die Dinge nebeneinander stehen. Aber natürlich gibt es auch Musikalisches, das außergewöhnlich ist, und die westliche klassische Musik ist eh eine großartige Erfindung. Das Bemerkenswerte daran ist die Entwicklung der Notation und die Art und Weise, wie sich dadurch die Beziehung zwischen Musik und Interpret verändert hat, und wie sich das dann mit dem Kapitalismus verbunden und unsere Auffassung von Zeit verändert hat.

Was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Sie ein sentimentaler Mensch sind?

Musik bringt mich zum Weinen, sie bewegt mich sehr. Ich fände Warum willst du andre fragen auch bewegend, wenn ich nichts darüber wüsste, aber die Tatsache, dass ich weiß, dass Clara und Robert Schumann diese schreckliche Zeit hatten, dass sie sich wirklich geliebt haben, die Beziehung aber komplett schiefging … Weil sie so mit ihrem Vater ringen mussten und Robert verrückt wurde. Wenn Sie von ihrem letzten Treffen mit ihm in der Anstalt lesen …

Was ist Musik, wenn nicht menschlich? Es gibt diese Denktradition, dass Musik nicht menschlich ist, die auf mittelalterliche Vorstellungen von der Sphärenmusik zurückgeht – dass Musik irgendwie abstrakt sein kann. Aber für mich ist Musik Ausdruck von Gefühlen.

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das letzte Mal Musik zum Weinen gebracht hat?

Das war wahrscheinlich irgendwas von Schubert, aber ich weiß gerade nicht mehr, was [lacht]. Ich glaube, es war das Streichquintett.

Wenn man weinen muss, kann man nicht wirklich singen. Wie kontrollieren Sie Ihre Emotionen bei Ihren eigenen Auftritten?

Man muss dem einfach standhalten. Das ist sehr schwierig. Ich habe mit der Regisseurin Netia Jones einen großartigen Curlew River von Britten gemacht. Und ich musste die Rührung zulassen, denn auch die Frau ist gerührt. Aber auf der anderen Seite musste ich mich ein wenig zurückhalten, aber wenn der Junge auftaucht und singt … Auch hier ist es eine Einfachheit, die unglaublich erschüttert.

Wie behalten Sie in so einer Situation die Kontrolle über Ihren Stimmapparat?

Schlucken [lacht].

Haben Sie die Kürzungen des Arts Council in England verfolgt?

Ja, ja. Wirklich schrecklich. Die Idee des Arts Council ist so ähnlich wie die der allgemeinen Krankenversicherung. Sie geht zurück auf das, was ich über Exzellenz gesagt habe: Es gibt hervorragende Kunst, und sie sollte für alle zugänglich sein, unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Das Arts Council wird von beiden Seiten kritisiert: Die Rechte will Mittel kürzen, ist populistisch und meint, dass der Markt alles regeln sollte. Und die Linke ist der Meinung, dass es keine wirkliche Exzellenz gibt, sondern nur Vielfalt.

Wie funktioniert die Kultur in Zeiten der Globalisierung? Das Vereinigte Königreich, insbesondere London, ist wirklich multikulturell, das ist großartig. Aber man kann sich als Mensch immer nur mit ein, zwei Kulturen gleichzeitig auseinandersetzen. Die Kultur, in die man sich vertieft, ist dann die, die einen bewegt. Ich bin in der westlichen klassischen Musik verwurzelt. Japanische Musik finde ich interessant, aber es würde mir eine unglaubliche Anstrengung abverlangen – und die bringe ich ja schon für westliche klassische Musik auf –, um all diese anderen Sachen zu entdecken.

Es gibt gute Musik und schlechte Musik. Es gibt Musiken, die besondere Ausdrucksmöglichkeiten entwickelt haben, und es gibt solche, die das nicht haben.

Ich denke ja, dass es in jedem Genre richtig gute und richtig schlechte Musik gibt.

Ja, so sagt man.

Sie meinen, das stimmt nicht?

Ich weiß es nicht. Ich mag auch Popmusik wirklich. Ich mag Bob Dylan, seine Texte und seine Art zu singen. Ich weiß nicht, ob ich ihn musikalisch interessant finde. Aber das liegt zum Teil auch daran, dass ich da musikalisch ungebildet bin. Ich zerbreche mir immer den Kopf darüber, was in Popmusik eigentlich vor sich geht.

Wahrscheinlich bin ich einfach ein furchtbarer Snob. Aber vielleicht stecke ich auch noch in einer Art jugendlicher Rebellion gegen Popmusik. Vielleicht ist es genau das: eine Gegenwehr gegen die Dominanz der Popmusik und die Behauptung, dass Popmusik eine Musik der Rebellion ist, obwohl sie in Wirklichkeit die stark vermarktete Musik des Spätkapitalismus ist. Vielleicht ist es das, wonach ich suche: Musik, die eine Art von Authentizität hat. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, was das ist.

Bei klassischer Musik ist es auch noch so: Sie ist nach innen gerichtet. Sie ist natürlich auch Teil dieser ganzen Welt des Geldes und der Macht. Aber wenn man eine CD aufnimmt oder eine Probe macht, geht es nicht darum, etwas abzuhaken. Man kümmert sich um winzige Kleinigkeiten, die man richtig machen will. Und was richtig ist, ist nicht sehr klar. Wir tun so, als ob wir dem Willen des Komponisten folgen, aber das ist es nicht wirklich. Und es hat etwas sehr Befreiendes, dass es niemanden gibt, der dauernd auf die Kosten-Nutzen-Rechnung schaut. Das ist das Problem mit dem Arts Council. Es sollte niemanden geben, der sagt: ›Oh, jetzt haben Sie eine halbe Stunde für diesen einen Takt gebraucht. Das ist es nicht wert.‹

Für mich ist es auch eine Klassenfrage. Ich glaube, alle denken, dass ich so ein piekfeiner Typ wäre. Aber keines meiner Elternteile hat eine Universität besucht. Mein Vater verließ die Schule mit 14, meine Mutter mit 16. Sie gingen beide auf Gymnasien, fantastische freie Schulen mit ziemlich hohen akademischen Standards, aber sie sind dann beide abgegangen. Mein Vater ging nicht ins Theater oder in klassische Konzerte. Ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, das man erstmal für sich gewinnen muss. Und ich möchte nicht, dass die Leute das einfach so hinnehmen oder auch wieder verlieren.

Für mich als jemand, dessen Eltern auch nicht aus der Klassik kommen, macht das Sinn: Das Gefühl, dass man sie sich verdienen muss.

Als ich jünger war, habe ich darüber mit dem Pianisten Julius Drake diskutiert. Er sprach im Radio unglaublich souverän und immer davon, dass ein Stück ein Geniestreich sei. Und ich fragte: ›Aber was meinst du damit?‹ Und ich habe mich dann sehr darüber geärgert. Aber mittlerweile bin ich eigentlich mehr auf seiner Seite und denke, dass hier unglaubliche menschliche Leistungen vollbracht werden. Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.

Haben Sie das Gefühl, dass es Unterschiede in Ihrer Herangehensweise an Musik gibt, weil Sie nicht mit klassischer Musik aufgewachsen sind, wie viele andere erfolgreiche klassische Musikerinnen und Musiker?

Nachdem ich all das über populäre Musik gesagt habe, bringe ich vielleicht die Musik, die mein Vater gehört hat, als ich ein Kind war – Frank Sinatra, Tony Bennett, Andy Williams – in meine Vorstellung davon ein, wie man singen sollte. Ich mochte den Klang von Operngesang nie wirklich.

Und dann ist da noch das Gefühl, dass man frei damit umgehen sollte. Der Partitur oder dem Komponisten treu zu sein, ist ein nützliches hermeneutisches Interpretationsinstrument, es lehrt einen viel, aber letztendlich sind sie tot. Die Verantwortung besteht darin, etwas Lebendiges für das Publikum zu schaffen, und jemand anderes kann kommen und etwas anderes machen. Es ist ja nicht so, als ob man damit Säure über die Mona Lisa schüttet.

Bei der Lektüre von Song and Self und auch von ihrem 2014 erschienenen Buch Schuberts Winterreise hatte ich den Eindruck, dass das Schreiben für Sie eine Möglichkeit ist, interpretatorische Ideen, die in der Aufführung flüchtig sind und die vielleicht nicht von allen im Publikum wahrgenommen werden, dauerhafter festzuhalten. Ist da was dran?

Ja, manches ist allgemeingültiger und passt einfach, und manches ist flüchtig und verschwindet wieder. Es ist schon sehr merkwürdig, wenn man ein Stück wie die Winterreise macht, das man schon so oft gemacht hat: Während man sie aufführt, kommen einem vielleicht neue Ideen in den Sinn, neue winzige Rubatos oder kleine Sachen, die man im Zusammenspiel von Stimme und Klavier machen könnte. Man macht diese Entdeckungen, und dann vergisst man sie wieder ganz. Das ist seltsam, denn sie sind der Stoff, aus dem die Interpretation gemacht ist. ¶