Während des Prüfungsanmeldungs-Zeitraums der Universität der Künste Berlin träume ich als Studentin regelmäßig von Formularen und Unterschriften – und es sind keine schönen Träume. Digitalisierung scheint in der Hochschulverwaltung noch immer nicht mehr als ein frommer Wunschtraum zu sein.

Ein Treffen mit Dietmar Schenk, dem Leiter des Archivs der UdK, hat jetzt aber meinen Blick auf Laufzettel, Anträge und Aktenstapel verändert. Das UdK-Archiv ist in Deutschland das umfangreichste seiner Art: »Musikhochschulen sind oft zu klein, um sich so ein Archiv zu leisten. Die Hochschule für Musik Hanns Eisler gibt ihre Unterlagen zum Beispiel ans Landesarchiv Berlin. Bei uns kommt zum Tragen, dass wir nicht nur die Musikfakultät haben, wir sind dann eben doch größer als die durchschnittliche Musikhochschule.« Schenk erklärt mir an diesem Mittwochmorgen, warum der Blick in Akten sich manchmal fast verboten statt sterbenslangweilig anfühlt, wie man in Verwaltungsakten den Menschen auf die Schliche kommt und warum das Archiv eher ein Ort der Kritik als der Traditionspflege ist. Das Archiv der UdK hat er von Grund auf mit aufgebaut. Als er vor 25 Jahren an die Hochschule kam, lagerten die heutigen Archivalien noch als sogenannte »Alt-Akten« bei der Hochschulverwaltung.

VAN: Wie sah das aus, als Sie vor 25 Jahren hier an die Hochschule kamen? Aktenberge? Totales Chaos?

Dietmar Schenk: Im Sekretariat lagen die Verwaltungsunterlagen in riesigen Holzregalen, oberhalb der Ebene, in die man noch mit der Hand hineinlangen kann. Akten wie Klumpen, total staubig. Aber es wurde schon Ordnung gehalten. Bei uns sind die Akten seit der Gründung überliefert, anders als an der TU drei Schritte weiter, da ist im Krieg alles verbrannt. Gerade der Bestand der Hochschule für Musik ist nahezu vollständig.

Und was erfahren Sie über die Menschen hinter diesen Namen in den Akten?

Man kommt ihnen gerade in den Verwaltungsunterlagen oft deshalb auf die Schliche, weil diese etwas ganz Anderes enthalten als die Selbstdarstellung nach außen. In der Selbstdarstellung blendet man gerne private Sachen aus – Krankheiten, Geldsorgen. In Verwaltungsunterlagen sind solche Dinge dokumentiert. So kommt man den Menschen nah. Als ich die Personenakten durchgegangen bin, habe ich gesehen, wie schlimm manche Schicksale sind. Man stellt fest, dass von bestimmten berühmten Musikerpersönlichkeiten eine Lebensphase gut war, und es dann aber anders endet. Solche Schicksale werden in den Akten deutlich, etwa durch Bittgesuche, die Leute aus Not stellen.

Welche Menschen haben die Hochschule denn geprägt?

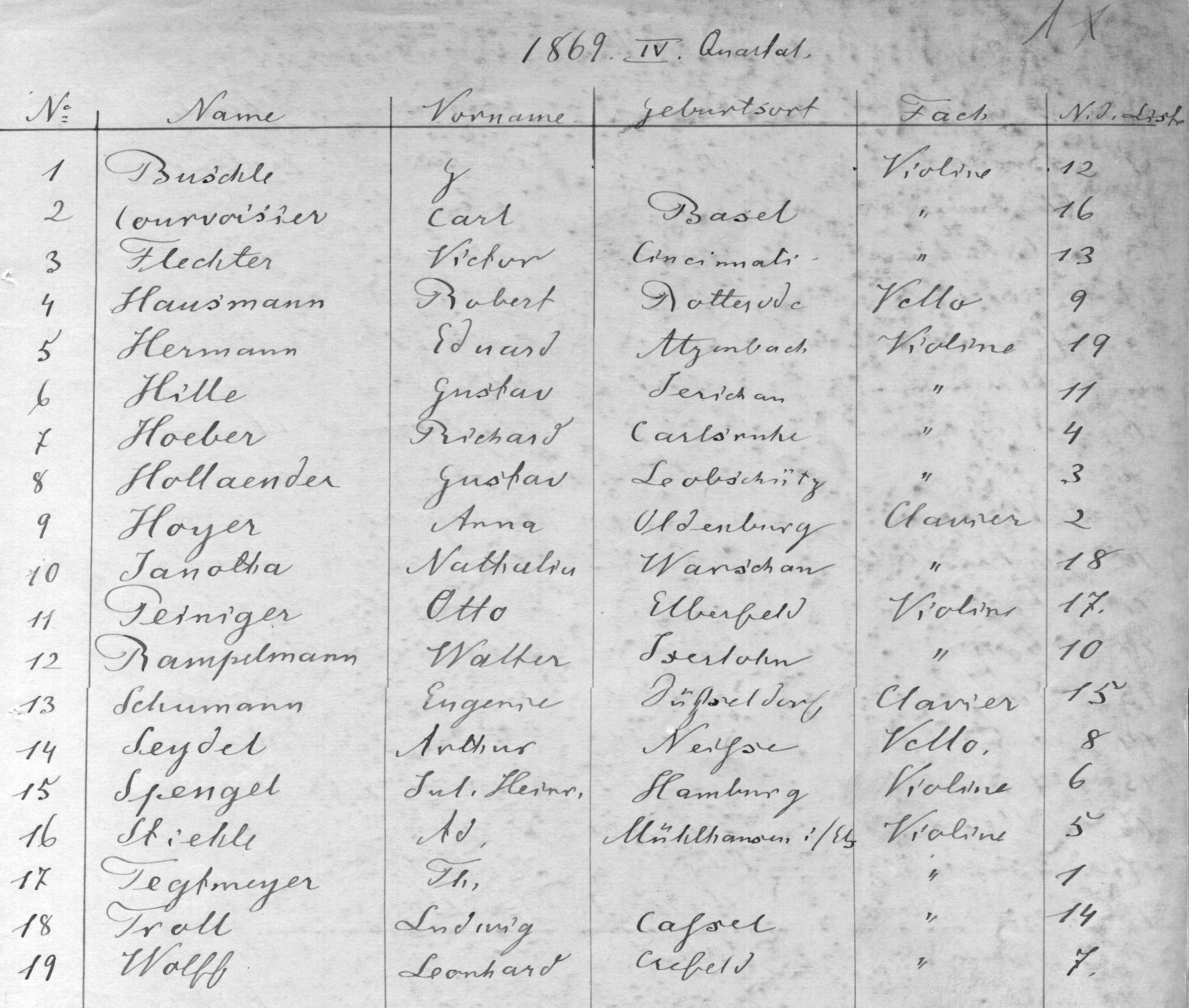

Wir haben einmal diese ›Ära Joachim‹, die sehr mit der Person des Gründers Joseph Joachim zusammenhängt, der ist riesig berühmt, international berühmt gewesen in der Kaiserzeit. Seine Bekanntheit hat einen deutlichen Bruch in der NS-Zeit erlebt, der bis heute nachwirkt. Es war aber auch 1869, im Jahr der Hochschulgründung, keineswegs selbstverständlich, dass da im alten Preußen ein Geiger, der aus Ungarn stammt, vom Judentum zum Protestantismus konvertiert ist, Direktor von so einem Staatsinstitut wird. In Berlin ist Joachim aber schließlich hofiert worden – und auch anderswo.

»Wenn Jospeph Joachim eine Generation jünger gewesen wäre, wäre er heute auch durch Tonaufnahmen noch ganz anders präsent.Es gibt eine Aufnahme des Adagio in g-Moll von Bach, aber da ist Joachim schon recht alt und die Aufnahme ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut.«

Erstmals aufgetreten ist Joachim in Budapest mit 7 Jahren. Das ist dann zum 50. und 60. Jubiläum groß gefeiert worden. Von überall her sind Geiger gekommen, zum Teil mit ihren Stradivaris. Da ist die Feuerversicherung eingeknickt, weil die Versicherungssumme so unglaublich hoch war. Joachim stirbt dann 1907 hochgeehrt und gilt als unersetzlich.

Mit der Revolution 1918 gibt es einen großen Bruch. Der Staat Preußen stand danach etwas links vom Reich, mit einer zwar fragilen, aber fast die ganze Weimarer Zeit durchgehenden SPD-geführten Regierung. Ein sozialistischer Musikreferent, Leo Kestenberg, hat die Hochschule reformiert, mit einem völligen personellenRevirement; viele kaiserzeitliche Lehrer schieden durch ein neues Pensionsgesetz aus. Franz Schreker wird Direktor, Carl Flesch kommt, Artur Schnabel, Emanuel Feuermann, im wissenschaftlichen Bereich Leute wie Curt Sachs, Erich Moritz von Hornbostel. Das Berliner Phonogrammarchiv kommt in den 20ern an die Hochschule, die Rundfunkversuchsstelle wird gegründet. Hindemith wird 1927 mit 31 Jahren Kompositionsprofessor. Kurt Weill ist hier Schüler gewesen, bei Engelbert Humperdinck, hat in Berlin auch die Revolutionstage erlebt.

Der Schreker-Biograf Christopher Hailey schreibt über die 1920er Jahre, dass die Hochschule in Berlin neben Paris das wichtigste europäische Konservatorium war. Damals waren die Konservatorien in den USA noch jung. Deswegen kamen Amerikaner her und auch Japaner. Kennen Sie die Suzuki-Methode?

Ja.

Wir haben im Archiv gefunden, dass Shinichi Suzuki der Hochschule eine selbstgebaute Geige stiften möchte. Suzuki schreibt auf Englisch, die Hochschule versteht es offenbar knapp und antwortet höflich: ›Ja, gerne, nehmen wir an.‹ Irgendein Student bekommt die Geige. Wir haben dann geschaut: Warum macht Suzuki ein solches Geschenk? War er irgendwann mal an dieser Hochschule? Und wir sehen: Er wollte hier studieren, war in der Aufnahmeprüfung aber ein Wackelkandidat und wurde nicht angenommen. Solche Informationen sind natürlich nicht für die Nachwelt bestimmt. Man schaut da wie durch ein Fenster drauf, halb verboten.

Auf welche Dokumente ist so ein Blick heute denn noch besonders interessant?

Es gibt zum Beispiel eine Berufungs-Korrespondenz hier: Schreiben, in denen steht, wer nach dem Willen der Hochschule 1931 eine Professur für Geige besetzen sollte. Der preußische Kultusminister Adolf Grimme, den man durch den Grimme-Preis noch kennt, ein Sozialdemokrat, schreibt zurück: ›Muss das denn sein, in diesen Tagen, ein Jude auf Platz 1 der Liste?‹ Ein Sozialdemokrat! Die Hochschule schreibt zurück: ›Ja, das muss sein.‹ Das Ministerium gibt sich einen Ruck, und so wird Max Rostal, ein Schüler Fleschs, ernannt – und dann gleich in den ersten Wochen nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten wieder gekündigt. Da ist Tabula Rasa gemacht worden, personell hat ein riesiger Austausch stattgefunden. Ab dem 1. April 1933 gibt es einen Nazi-Direktor, Fritz Stein. Der hat auch den Chor der ›Leibstandarte Adolf Hitler‹ dirigiert, der war also für die Nazis keine ganz kleine Nummer.

Artur Schnabel ist da schon längst gegangen. Er hat in seinen Memoiren festgehalten: ›1931 ist mir das schon auf den Keks gegangen, immer dieses Nazi-Gerede im Lehrerzimmer.‹ Da gab es schon eine Nazi-Fraktion und massive Spannungen an der Hochschule. Flesch hat geglaubt, dass er sich, mit der Unterstützung von Furtwängler, halten kann. Er ist dann aber 1934 als Jude geschasst worden. Paul Hindemith wäre ebenfalls gern geblieben, lässt sich dann aber beurlauben, als seine Oper Mathis der Maler nicht aufgeführt werden darf und Goebbels ihn in einer Sportpalastrede als ›atonalen Geräuschemacher‹ bezeichnet. 1937 kündigt er und geht über die Schweiz in die USA. An der Hochschule gibt es in dieser Zeit gewisse Spannungen zwischen Nazi-Ideologie und musikalischem Standard. Ein paar interessante Leute sind noch da, Celibidache studiert hier, auch Elisabeth Schwarzkopf. Die Hochschule gewährt manchen einen Hauch von Refugium, zum Teil werden sehr gute jüdische Studierende von der Hochschule gedeckt.

Die NS-Zeit ist schon in den 1980er Jahren erforscht worden. Man müsste da heute noch einen Schritt weitergehen. Aber insgesamt ist das Wichtigste inzwischen wohl bekannt: Man muss ganz klar sehen, dass die Nazis dominieren und das Besondere an der ‚alten‘ Berliner Musikhochschule, das mich nach wie vor fasziniert, ist dann weg.

Was war denn dieses Besondere?

Innerhalb des alten Preußen war es schon ein Ausdruck von Liberalität, dass Joseph Joachim, so ein ›dahergelaufener Virtuose‹, plötzlich Staatsbeamter, Leiter eines Staatsinstituts, wurde. In den 20er Jahren gab es dann diesen wirklich fortschrittlichen, auch ästhetisch fortschrittlichen Zug. Das, was die Klammer bildet, ist Bildungsenthusiasmus. Die Idee, dass ‚Bildung‘ etwas ganz ganz Großes ist und der Staat in diesem Zusammenhang einen Auftrag hat, Bildung zu verbreiten. Diese Idee kann auch nationalistisch gefärbt sein, ein bisschen deutschtümelnd. In den 20er Jahren bekommt sie eine soziale Komponente. Es gab ein Seminar für Musikerziehung, in dem sehr innovativ gearbeitet wurde, in der auch Musikpädagoginnen tätig waren, die heute erst erforscht werden, zum Beispiel Frieda Loebenstein, eine Klavierpädagogin, die Leo Kestenberg berufen hat. Und in den Jahresberichten steht von diesem Seminar, dass Studierende aus den ärmsten Kreisen der Berliner Bevölkerung kostenlos Musikunterricht erhalten haben. Da kommt ein sozialstaatlicher Aspekt in den Bildungsgedanken rein. Man kann auch kritisch zu diesem ganzen Geist stehen, dem würde ich mich nicht verschließen. Aber wenn dieser Geist irgendwo in einer diskutablen Form verkörpert war, dann an der Hochschule für Musik in Berlin.

Die Nachkriegszeit finde ich demgegenüber, ehrlich gesagt, ein bisschen spießig. Boris Blacher, der hier Direktor gewesen ist von 1953 bis 1970, ist ein interessanter Komponist, Isang Yun hat bei ihm studiert. Aber West-Berlin war vielleicht nicht mehr der beste Ort für eine Musikausbildung. In der Bildenden Kunst ist es ein wenig anders, da hat die Szene, Kreuzberg, in die Hochschule hineingewirkt. In der klassischen Musik hatte West-Berlin es hingegen schwer, so wichtig wie vor 1933 war die Hochschule nicht mehr.

Abgesehen vom Seminar für Musikerziehung kamen in dieser ›offiziellen Geschichte‹ bisher nur Männer vor. Gibt das Material, was Sie hier haben, auch andere Perspektiven her?

Ganz am Anfang meiner Arbeit im Archiv kam zum Beispiel eine Forscherin, die sich für Frauen in der Musik interessierte und einer Komponistin namens Charlotte Schlesinger auf die Spur kommen wollte. Die ist dann später nicht mehr groß hervorgetreten, weil sie aufgrund ihres Lebensschicksals das Komponieren nicht fortführen konnte. Als Studentin bei Schreker und Hindemith hat sie aber komponiert. Wir haben die Protokolle ihrer Aufnahmeprüfung gefunden und gesehen, dass sie mit 15 Jahren in die Kompositionsklasse Schrekers aufgenommen wird und andere mit 30 abgelehnt werden. Sie emigriert dann über Österreich, die damals sowjetische Ukraine und Prag in die USA, ist dort am Black Mountain College und stirbt in London.

Was verrät das Archiv sonst noch über die Studierenden?

Was gerade die Musikhochschule charakterisiert: Es gab ganz spät erst Abschlüsse in Form von Prüfungen. Es gab immer die künstlerische Aufnahmeprüfung, die andere Hochschulen ja so nicht kennen und auch heute noch die Mentalität der Studierendenbeeinflusst. Dieses Moment ist von Anfang an da und ein Unterschied zu den Unis. Aber es gibt keine Abschlussprüfung. Es gibt eine sogenannte Reifeprüfung, aber die legen eher nur diejenigen ab, die Lehrer werden wollen. In den 20er Jahren wird die Privatmusiklehrerprüfung eingeführt. Das hängt mit der staatlichen Einflussnahme zusammen, die gutgeheißen wurde. Insgesamt ist ja das ganze Prüfungswesen etwas Staatliches – und irgendwie auch etwas Abartiges. Aber die Hochschule funktioniert lange ohne Abschlussprüfung – die Aufnahmeprüfung reicht. Die Karriere findet so statt, dass man einfach mal vorspielt und dann wird man eben genommen oder nicht.

Auch die soziale Lage der Studierenden ist gut dokumentiert – etwa das Problem, überhaupt Geld zu haben, um studieren zu können. Das ist in den 20er Jahren ganz ganz schwer. Der stellvertretende Direktor vermittelt zum Beispiel einigen Studierenden Berliner Bürgerfamilien, zu denen sie zum Mittagessen gehen können. Es gab auch Fälle von Tuberkulose.

Wie sehen Sie Ihre Rolle im heutigen Hochschulgefüge?

Das Archiv ist eine Instanz der Kritik – der Traditionskritik. Ich würde mich dagegen verwahren, ›offizielle‹ Geschichtsschreibung zu betreiben. Was die Hochschule mit ihrer Vergangenheit macht, muss sie schon selbst wissen. Fakten und Deutungen kann man schwer trennen; dennoch würde ich sagen: Ich fühle mich für die Tatsachen zuständig, nicht für die aktualisierende Interpretation – jedenfalls nicht in meiner Rolle als Archivar.

Gerade die Kritik von Traditionen lässt sich aus Archivquellen speisen. In der Erinnerung haben Sie eine schöne Geschichte, dann gucken Sie in die Akten, wie es wirklich war, und erleben die böse Überraschung. Das ist vielleicht das Besondere des Archivs im Rahmen des kulturellen Gedächtnisses. Das kulturelle Gedächtnis hat seine eigene Logik, trägt etwas fort und verändert es auch in der Gegenwart, als gegenwärtige Vergangenheit. Das Archiv ist dagegen doch ein bisschen wie eine Zeitmaschine. Man hat hier keine hundertprozentige Unmittelbarkeit, wir lesen die Dokumente mit anderen Augen als zu der Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden. Aber wir lesen zumindest genau das, was da aufgeschrieben wurde. Historische Kritik ist ohne Archiv nicht möglich. Umgekehrt können Sie eine Traditionsbildung, die in die Richtung der schönen Rede geht, ohne Archiv sehr gut betreiben. Da können Sie sich ein Denkmal hinstellen, da können Sie sich irgendwas ausdenken. Das Archivale können sie nicht erfinden.

Im Fall der Hochschule für Musik haben wir es allerdings stark mit verlorener Tradition zu tun – und natürlich kann Tradition, die sich der Kritik stellt, auch inspirierend sein. Aber man muss immer aufpassen… ¶